مُسن يمني يعود إلى مقاعد الدراسة و"تايتانك" العراق ولبنان لن تغرق!

يضيء اليمن بأبنائه، الذين يبهرون العالم بقصصهم. أبطال من نوع آخر. يتحدون حياتهم الصعبة ويسعون إلى تحويل المستحيل إلى واقع معاش بإصرارهم على التقدم ورغبتهم في تحقيق أهدافهم وأحلامهم، مهما كانت صعوبة نيلها.

الأسبوع الماضي أدهشتنا الفتاة الصغيرة، التي علمت نفسها بنفسها اللغة اليابانية، ومن ثم بدأت بتدريسها للآخرين عبر قناة فتحتها على “اليوتيوب”.

أما هذا الأسبوع فقد نقلت لنا "بي بي سي" عربي عبر شاشتها، قصة مؤثرة بطلها الحاج حسن علي العرجلي، الذي تجاوز عمره 64 عاماً حين قرر العودة إلى مقاعد الدراسة.

رجل من محافظة حجة اليمنية شعاره "اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد".

قست عليه الحياة فاضطر أن يترك دراسته في المرحلة الابتدائية، لكن شغفه بالعلم وطموحه أعاده إليها بعد ثلاثين سنة من الانقطاع.

هكذا، وبشغف كبير، عاد ليكمل دراسته ويحقق طموحه، الذي لم يتوقف عن النبض في داخله طيلة عمر مضى.

التحق بالمدرسة الإعدادية من جديد كطالب يجلس على المقعد الخشبي، مثله مثل تلاميذ من عمر أحفاده وأبنائه. يواظب على المذاكرة وكتابة الوظائف بانتظام. وفي الصف، يستمع بجدية لشرح المعلم ويشارك الطلاب بالتحليل واستنتاج القاعدة من الأمثلة المطروحة، كما يجيب باحترام كبير على الأسئلة ويصفق لزملائه في الصف حين يقدمون الإجابات الصحيحة.

أنهى بتفوق شهادة الإعدادية، وأكمل دراسته بعدها لمدة ثلاث سنوات، حتى حصل على الشهادة الثانوية وتخرج بمعدل يفوق 88 في المئة.

مدرسه علي الحجري، صرح لفريق "بي بي سي ترندينغ" أن الحاج حسن من طلابه من الصف السابع وحتى الثالث الثانوي، وهو من الطلبة البارزين والمجتهدين والمنضبطين أيضا، مؤكداً على أنه مثال يحتذى به.

أما الملفت في القصة فكان تعلق الطلاب الصغار الشديد بالحاج حسن. فقد اعتبروه مثل والدهم. أحبوه وقدروه واندمجوا معه، على الرغم من فارق العمر. وحين سأله مقدم البرنامج، الذي استضافه مباشرة على الهواء، عن شعوره بين زملائه الصغار، قال:

أنا مع الكبار كبير ومع الصغار صغير. يمكنني أن أجاري كل الأعمار.

وأضاف أن الأطفال يحترمونه وأنه لم يتعرض لأي نوع من التنمر، بسبب عمره، لا من الأطفال ولا من المجتمع المحيط به. بالعكس تماماً لقد شجعه الجميع على التقدم وتحقيق أحلامه والاستمرار في الدراسة.

هذا ما يؤكد على الوعي العالي للشعب اليمني وتكاتف الأفراد ودعمهم لبعضهم البعض ليرتفعوا معاً عن الواقع المرير، الذي ما انفك يكبلهم.

أحلام الحاج لم تتوقف عند المرحلة الثانوية، بل يسعى الآن لدخول الجامعة والتخصص في علوم الحاسوب، اعتقاداً منه أن التكنولوجيا هي ما يستند عليها العالم في زمننا الحالي.

إنه رمز للأمل والتقدم والاستمرار. الحاج حسن علي العرجلي، مثال لرجل عربي شامخ يواجه كل الحواجز ويتخطاها بعزيمة وإرادة صلبة. مثله مثل الكثيرين من أهل اليمن الحبيب.

إن هذا الشعب، الذي يملك كل هذا الذكاء والطموح يباد في حروب، لا يد له فيها، ويعاني الفقر والمرض مرغما.

متى ستكف يد الظلم عن عالمنا المبتلى؟

مدن فوق أكتاف الشباب

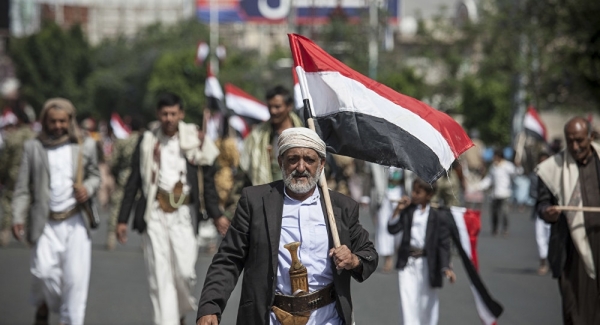

من شعب اليمن الصامد إلى الشجعان في العراق ولبنان. شوارع باتت تشبه سفينة "التايتنك" مع فارق وحيد أنها بقوة أبطالها لن تغرق. على الرغم من قصص القتل والمصائب، التي تطل علينا يومياً لتسود العتمة، لكن الحياة سرعان ما تضيء بمواهب شبابها وشاباتها.

مشهد من فيلم "التايتنك" لا يمكن أن يغيب عن ذاكرتنا، وهو، وباختصار شديد، عدم توقف الموسيقيين عن العزف لحظة غرق السفينة.

وكأن الحياة بجمالها لا بد أن تنتصر على الموت.

هذا هو الحال في بيروت وبغداد.

قصص القتل في الأسابيع الأخيرة كانت كثيرة. في العراق مات أكثر من 300 شهيد لحد الآن، وجرح أكثر من 15 ألف شخص. بعض هؤلاء الجرحى ستكون لديهم إعاقات دائمة، والبعض الآخر حالاتهم خطرة.

شهداء في عمر الورود. منهم من مات على مرأى من عيون أهله. تماماً كما حصل مع الشهيد اللبناني علاء أبو الفخر، الذي قُتل أمام زوجته وابنه، الذي لم يتعد العاشرة من عمره.

قصص حزينة تدمي القلوب نقلتها لنا شاشات التلفزيون وتناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي كسيل من مصائب لا تنضب.

كيف ننسى قصة الأم اللبنانية المصابة بالسرطان، التي تناست مرضها، وتجاهلت أوجاعها لتقف إلى جانب ابنها في ساحة المظاهرات، خوفاً عليه من الموت أو خوفاً من مستقبل بائس يعيشه بعد مماتها.

أو قصة الأب الفقير، الذي ترك طفله الوحيد مصاباً بالحمى، وفي حالة حرجة في غرفة، هي البيت، الذي يعيش فيه مع عائلته الصغيرة، لأنه لم يستطع إدخاله المستشفى بسبب العوز والفقر.

نزل إلى ساحة التظاهر يبكي ظلم الحكام ويطالب بحقوقه كإنسان ومواطن، لا ذنب له سوى أنه ينتمي إلى وطن منهوب.

وسط هذه المأساة ومن داخل تلك الظلمة أضاء الشباب العراقي واللبناني الطرقات بإصرارهم على الحياة. وأتحفونا بمواهبهم المبهرة. ففي أغلب المناطق العراقية واللبنانية، مثل بيروت وبغداد وكربلاء والناصرية، على سبيل المثال وليس الحصر، تحولت الشوارع إلى معارض من اللوحات والرسومات.

هكذا رسموا على الجدران فأبدعوا. كما قام بعضهم بتلوين الأرصفة بألوان المستقبل. قاموا بحفلات موسيقية عديدة من عزف ورقص وغناء. وكأنها دعوة من حضن الموت إلى الحياة. سكبوا الجمال ألواناً وألحاناً فوق فضاء المدن، ومنهم من لون الرياح بدمائه ليزرع الأرض أملاً.

أما بابل، فقد أُشعلت منارة العلم من جديد، فأنشأ الشباب مكتبة القارئ. يأتي المتظاهر فيختار كتاباً ثم يعيده بعد قراءته أو يضع مكانه كتاباً آخر.

لم يكتفوا بذلك بل قام الشباب العراقي واللبناني بحملات تنظيف الشوارع وغسل الحيطان بالصابون والماء لتلميعها.

وفي العراق أعاد شاب تشغيل مصعد معطل منذ ثلاثين سنة بسبب إهمال المسؤولين.

لقد طرح طفل عراقي سؤالاً على والده، انتشر بسرعة البرق بين الناس على مواقع التواصل الاجتماعي:

"إحنا منازلنا نظيفة ليش شوارعنا مش نظيفة؟"

وكانت معظم إجابات المغردين، الذين تفاعلوا مع سؤال الطفل: “ما كنا نهتم لنظافة الشوارع، لأننا ما كنا نشعر أن هذا الوطن ملكنا.

أما اليوم وبعد اشتعال الثورة، فقد اختلفت الأمور وبدأنا نشعر بالانتماء إلى أوطاننا. وبالفخر أننا أبناء هذه الأرض!.

نقلا عن الدس العربي، كاتبة لبنانية، مريم مشتاوي